ELIZA, созданная Джозефом Вейценбаумом в 1966 году, стала одной из самых знаковых программ в истории искусственного интеллекта (ИИ), ознаменовав начало эры диалоговых систем. Этот чат-бот, разработанный в Массачусетском технологическом институте (MIT), имитировал психотерапевта, задавая пользователям вопросы на основе их собственных слов, и вызвал настоящий ажиотаж в эпоху «золотого века» ИИ. Работая на компьютере IBM 7094, ELIZA была проста по своей сути – она не обладала настоящим пониманием или интеллектом, а опиралась на заранее заданные правила и шаблоны. Тем не менее, ее способность создавать иллюзию осмысленного разговора поразила как ученых, так и широкую публику, сделав ее символом возможностей ИИ в 1960-х годах. Однако этот успех сопровождался и критикой: многие, включая самого Вейценбаума, видели в ELIZA не триумф разума, а иллюзию, подчеркивающую пределы правилно-ориентированного подхода. В этом тексте мы подробно разберем создание ELIZA, ее механизм работы, причины восхищения и критики, а также ее влияние на развитие диалоговых систем и ИИ в целом.

Создание ELIZA: Контекст и разработка

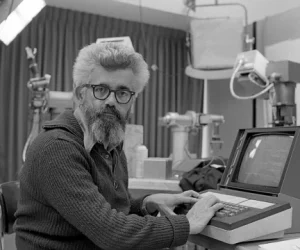

К середине 1960-х годов ИИ находился на пике оптимизма после Дартмутской конференции 1956 года, и ученые активно искали способы продемонстрировать потенциал «думающих машин». Джозеф Вейценбаум, немецко-американский компьютерный ученый, работавший в MIT, решил создать программу, которая могла бы общаться с человеком на естественном языке – одну из амбициозных целей, поставленных в Дартмуте. В 1966 году он представил ELIZA, названную в честь героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», которая училась говорить «как леди». Вейценбаум выбрал роль психотерапевта для своей программы, вдохновившись методом недирективной терапии Карла Роджерса, где терапевт отражает слова пациента, задавая открытые вопросы. ELIZA была разработана на языке SLIP (встроенном в Fortran) и запущена на IBM 7094 – мощном компьютере того времени с 32 килобайтами памяти и скоростью около 40 000 операций в секунду. Ее создание не требовало сложных вычислений: Вейценбаум хотел показать, что даже простые правила могут создать убедительный эффект, что и стало ключом к ее успеху и противоречиям.

Как работала ELIZA

Механизм ELIZA был удивительно простым, но эффективным, что и сделало ее такой примечательной. Программа анализировала ввод пользователя, выделяла ключевые слова или фразы и применяла заранее заданные шаблоны для формирования ответа. Например, если пользователь писал «Я чувствую себя одиноко», ELIZA могла ответить «Почему вы чувствуете себя одиноко?» или «Расскажите мне больше о вашем одиночестве». Если ключевых слов не находилось, она использовала общие фразы, такие как «Продолжайте» или «Это интересно». В основе лежал набор правил – около 200 шаблонов, – которые преобразовывали ввод в вывод, не требуя понимания смысла. Вейценбаум добавил элементы случайности, чтобы ответы казались менее механическими, и ограничил взаимодействие текстовым форматом, исключая голос или визуальные подсказки. Этот подход, известный как «паттерн-матчинг» (сопоставление шаблонов), позволял ELIZA поддерживать диалог, но не давал ей способности к настоящему мышлению, что позже стало предметом споров.

Технические характеристики ELIZA

| Параметр | Описание | Значение |

|---|---|---|

| Год создания | Первый запуск | 1966 |

| Компьютер | Платформа выполнения | IBM 7094 |

| Язык программирования | Используемый язык | SLIP (в Fortran) |

| Метод | Основа работы | Шаблоны и правила |

Иллюзия интеллекта: Восхищение и эффект ELIZA

ELIZA стала сенсацией благодаря своей способности создавать иллюзию интеллекта, что вызвало бурное восхищение в 1960-х годах. Пользователи, взаимодействуя с программой через телетайп, часто приписывали ей человеческие качества: некоторые искренне делились личными проблемами, воспринимая ее как настоящего собеседника, несмотря на то, что знали о ее машинной природе. Этот феномен, позже названный «эффектом ELIZA», стал неожиданным даже для Вейценбаума: люди проецировали эмоции и намерения на программу, видя в ее ответах больше, чем было заложено. Ученые и инженеры увидели в ELIZA символ возможностей ИИ: если машина может убедительно общаться, то, возможно, язык – одна из самых сложных человеческих способностей – поддается автоматизации. В контексте «золотого века» ИИ, когда программы вроде General Problem Solver уже демонстрировали логические успехи, ELIZA укрепила веру в то, что создание «думающих машин» не за горами. Ее простота казалась достоинством: если такие результаты достигаются с минимальными ресурсами, то что будет возможно с более мощными компьютерами? Этот энтузиазм сделал ELIZA иконой своего времени, вдохновив дальнейшие исследования в области диалоговых систем.

Реакция общества и ученых

Успех ELIZA вышел за пределы лабораторий MIT, захватив воображение общества и СМИ. Журналисты писали о «говорящем компьютере», а поп-культура начала изображать ИИ как будущее коммуникаций. В научном сообществе программа вызвала восторг: она доказала, что ИИ может быть доступным и практичным, не требуя сложных вычислений. Некоторые исследователи, такие как Марвин Мински, видели в ELIZA шаг к освоению естественного языка – одной из целей Дартмутской конференции. Однако не все разделяли оптимизм: сам Вейценбаум был встревожен тем, как люди переоценивали возможности программы. Он отмечал, что ELIZA не понимала ни слова, а ее «интеллект» был лишь трюком, основанным на манипуляции текстом. Этот разрыв между восприятием и реальностью стал первым намеком на пределы правилно-ориентированного подхода, что позже подтвердилось в кризисе ИИ 1970-х годов.

Причины восхищения ELIZA

- Убедительная имитация диалога.

- Простота реализации на доступных машинах.

- Эффект ELIZA – проекция человеческих качеств.

- Демонстрация языковых возможностей ИИ.

Критика и пределы правилно-ориентированного подхода

Несмотря на восхищение, ELIZA вызвала и значительную критику, которая выявила слабости «золотого века» ИИ. Вейценбаум сам стал главным скептиком своей программы, подчеркивая, что она не обладала ни пониманием, ни сознанием – лишь механически следовала правилам. Философы и ученые, такие как Хьюберт Дрейфус, позже использовали ELIZA как пример иллюзорности ИИ: ее успех был не в интеллекте, а в человеческой склонности интерпретировать ответы как осмысленные. Технически программа была ограничена: она не могла выйти за рамки своих шаблонов, не справлялась с контекстом и терялась при сложных или неожиданных вводах. Например, если пользователь отклонялся от типичных фраз, ELIZA отвечала общими репликами, что быстро разрушало иллюзию. Эти недостатки отражали более широкую проблему правилно-ориентированных систем: они требовали полного описания всех возможных ситуаций, что было невозможно для реального мира с его неоднозначностью и хаосом. К концу 1960-х критика усилилась, подготавливая почву для «зимы ИИ», когда стало ясно, что простые правила не приведут к настоящему интеллекту.

Влияние на развитие диалоговых систем

Несмотря на свои пределы, ELIZA оказала глубокое влияние на будущее ИИ, став отправной точкой для диалоговых систем. Ее успех вдохновил создание других чат-ботов, таких как PARRY в 1972 году, который моделировал параноидного пациента и был сложнее ELIZA. Уроки программы – как положительные, так и отрицательные – направили исследования к более гибким подходам. В 1980-х и 1990-х годах обработка естественного языка (NLP) начала отходить от жестких правил к статистическим методам и обучению на данных, что привело к современным системам, таким как Siri и ChatGPT. ELIZA также подняла философские вопросы: если машина может обмануть человека, достаточно ли этого для «интеллекта»? Этот спор, начатый в 1960-х, остается актуальным и сегодня, влияя на дебаты о природе ИИ.

Сравнение ELIZA и современных систем

| Аспект | ELIZA (1966) | Современные системы (2020-е) |

|---|---|---|

| Метод | Правила и шаблоны | Нейронные сети, данные |

| Понимание | Отсутствует | Частичное, контекстное |

| Гибкость | Ограничена шаблонами | Адаптация к новым вводам |

| Пример | «Почему вы так думаете?» | ChatGPT, Siri |

ELIZA, созданная Джозефом Вейценбаумом в 1966 году, стала не только началом диалоговых систем, но и ярким символом возможностей и ограничений ИИ в «золотом веке». Ее простота – несколько сотен правил и шаблонов – породила удивительную иллюзию интеллекта, вызвав восхищение и укрепив веру в скорое создание «думающих машин». Эффект ELIZA показал, как легко люди приписывают машинам человеческие качества, что сделало программу иконой своего времени. Однако критика, включая тревогу самого Вейценбаума, раскрыла пределы правилно-ориентированного подхода: отсутствие понимания и гибкости стало уроком для будущих разработок. Влияние ELIZA вышло за рамки 1960-х, вдохновив эволюцию диалоговых систем от жестких шаблонов к сложным нейронным сетям, которые сегодня определяют ИИ. Она остается напоминанием о том, что успех ИИ часто зависит не только от технологий, но и от восприятия, подчеркивая тонкую грань между иллюзией и реальным интеллектом.